世の中の多くの人は株式会社に勤めています。しかし株式についての理解が全くありません。また資産を築いている人のほとんどは現金ではなくこの株式で莫大な資産を得ています。言葉を変えれば株式の理解なしに労働型所得から絶対に抜け出せないということでもあります。株式を理解しないまま投資を始めると間違いなく失敗します。

この記事では株式会社をおばあちゃんでも理解できるように「UR-Uビジネススクール」の卒業課題内容を元に説明していきます。

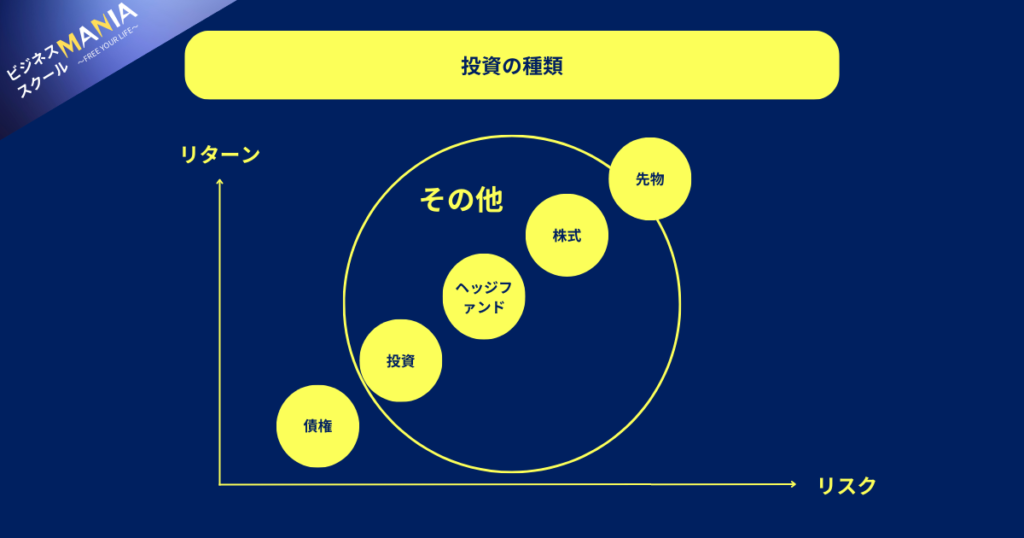

投資の種類

昨今は国も国民に株式投資を推奨して新NISAが2024年1月から開始されておりますが個人で投資を始める方のほとんどは投資の種類や株式のことを詳しく説明できる方も少ないのではないでしょうか?

つまり投資の種類や株式の仕組を理解していないまま投資してしまうと詐欺に引っかかり、損してしまうなどが出てきます。投資とはそもそもリスクとリターンで成り立つものです。そのため1週間後に2倍になって返還されるなどの金融商品はほぼ詐欺だと思ってください。

投資にはさまざまな種類があり、それぞれの特性を理解することが重要です。ここでは、代表的な投資方法である

「債券」

「投資信託」

「ヘッジファンド」

「株式」

「先物」

について詳しく解説します。自分に合った投資を選ぶための参考にしてください。

リスクが低くてリターンも低いもの「債権」そしてリスクが高くてリターンも高いものに「投資信託」「ヘッジファンド」「株式」「先物」があります。

債権

債券とは、国や企業が資金を調達するために発行する借用証書のような金融商品です。投資家は債券を購入することで、定期的な利息(クーポン)を受け取り、満期時には元本が返済されます。国債や社債、地方債などが代表的で、安全性が高いとされる国債はリスクの低い投資として人気があります。ただし、低金利環境では利回りが小さいため、高いリターンを期待する場合は他の投資手段を検討する必要があります。

投資信託

投資信託とは、複数の投資家から集めた資金をプロのファンドマネージャーが運用する仕組みです。株式や債券、不動産など、さまざまな資産に分散投資することでリスクを抑えることができます。特に初心者に人気のある投資方法で、小額から始められる点も魅力です。ただし、運用手数料が発生するため、長期的なリターンを考慮する必要があります。また、選ぶファンドによってはリスクが高くなる場合もあるため、事前の調査が欠かせません。

ヘッジファンド

ヘッジファンドとは、高度な投資戦略を用いて高いリターンを狙う投資ファンドです。空売りやレバレッジの利用、デリバティブ取引などを活用し、市場の変動に関わらず利益を狙うことができます。一般的には富裕層や機関投資家向けの投資手段で、参入ハードルが高いことが特徴です。高リスク・高リターンを目指すため、失敗した際の損失も大きくなる可能性がある点には注意が必要です。

株式投資

株式投資とは、企業の株を購入することでその企業のオーナーの一部となり、利益に応じて配当を受け取る権利を持つ投資方法です。また、株価の値上がりによるキャピタルゲインを狙うこともできます。個別株を選ぶ際には、企業の業績や成長性を分析する必要があります。株式市場は変動が大きいため、高いリターンを期待できる反面、大きな損失を被るリスクもあります。

先物取引

先物取引とは、将来の特定の日に一定の価格で資産を売買する契約を行う金融商品です。株式、コモディティ(原油、金、小麦など)、通貨など幅広い資産に対して行われます。価格変動による利益を狙う投機的な取引として利用されることが多いですが、リスクヘッジとしても活用されることがあります。特にレバレッジを効かせて取引できる点が特徴ですが、その分リスクも大きいため、初心者には注意が必要です。

このように、投資にはさまざまな種類があり、それぞれのリスクとリターンのバランスが異なります。自分の投資目的やリスク許容度に合わせて適切な投資手段を選びましょう。また、複数の投資方法を組み合わせた分散投資を行うことで、リスクを抑えながら安定したリターンを目指すことができます。

この記事では一番身近な「株式投資」について詳しく説明していきます。

なぜ投資をする必要があるのか?

現在リストラ数は2018年から3倍に増えています。これからAIがものすごいスピード飛躍し、人に変わり労働をしてくれるようになります。企業からすると人件費よりもAIのほうが安く効率的に仕事をしてくれる訳ですから人の雇用がいらなくなるということです。

例えばその時にスキルもお金もなかったらどうなるか想像してみてください。

「投資を知るという事はお金の使い方を知る」ということです。

例えば毎日仕事終わりに飲みに行って給料やお小遣いの大半を使っている方、このようなお金の使い方ですとお金をただの紙切れとして利用しているだけです。

お金は増えるものに使っていくことでお金に働かせてお金を増やすということができます。

これから「株の理解」「指標の理解」「チャートの理解」をしてもらう説明をしていきます。そしてこの記事をご覧いただき投資に興味が出た方はこの3つを理解せずに投資しないでください。これからおばあちゃんでも理解できるぐらいシンプルに説明するので理解できた方は1万円でも良いので投資を実行していただくことを望みます。

そもそも株式会社を説明できる?

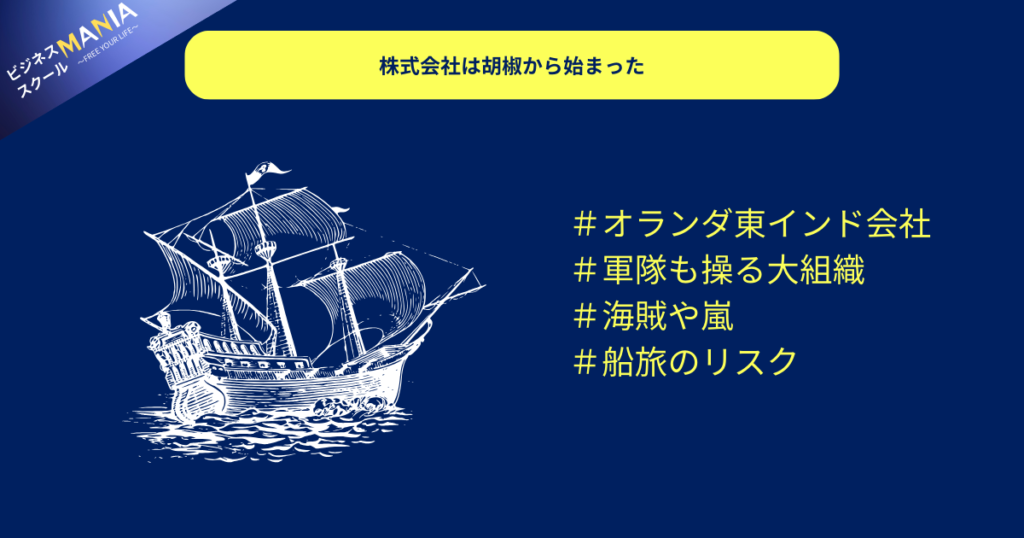

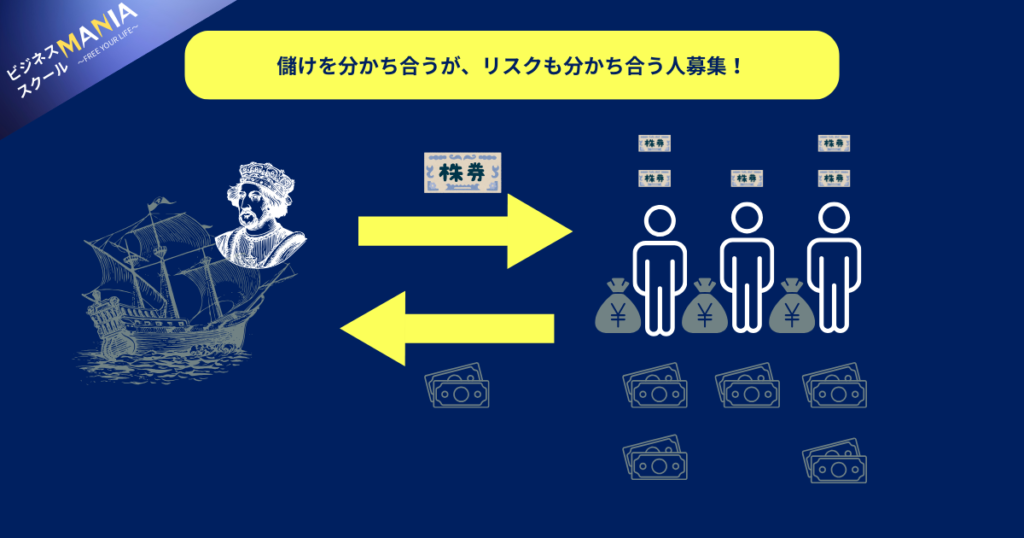

株式会社の起源は「胡椒」からはじまりました。昔オランダの「東インド会社」の例を知ることが株式会社を知ることに役立ちます。

東インド会社は、17世紀にオランダが設立した貿易会社で、特にアジア地域で香辛料(コショウなど)の貿易を中心に活動していました。しかし、当時の海洋貿易は海賊や嵐など、さまざまなリスクにさらされていました。船で香辛料をヨーロッパに運ぶ途中で、襲撃や天候不良によって失敗する可能性が常に存在していたのです。

このようなリスクを一人で背負うことは非常に困難でした。そこで考案されたのが「出資者たちでリスクと利益を分け合う」という方法です。

船長や貿易を行う商人たちは、多くの投資家から資金を集め、その見返りとして「株券」を発行しました。投資家たちは株券を持つことで、成功時には利益を受け取る権利を得られるという仕組みです。

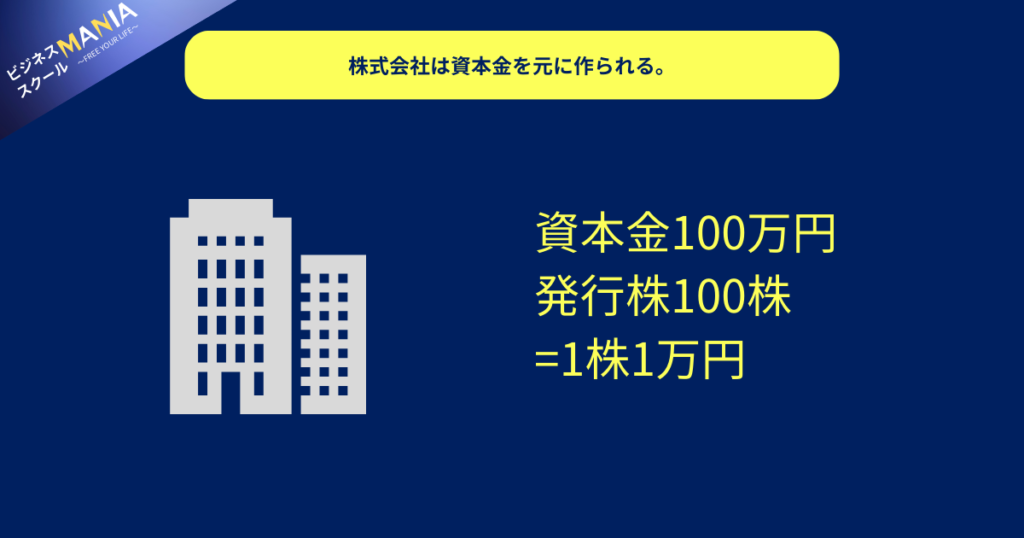

例えば、船を建造するために100万円の資金が必要だとします。この時、投資家たちが資金を出し合い、それに応じて株券を発行します。仮に100株発行したとすると、1株あたりの価格は1万円になります。そして貿易によって1,000万円の利益が得られた場合、30株を持っている投資家は利益の30%、つまり300万円を受け取ることができます。

この仕組みが現在の「株式会社」の基本的な形です。資金を出した人に対して株券を発行し、その株主に利益を分配するという構造は現代でも変わりません。

中小企業と大企業の違いも、実はこの「株式会社」の仕組みに関連しています。中小企業の場合、株主が限定されていることが多く、経営者自身が株主であることも一般的です。一方で、大企業は多くの株主によって出資され、株式市場で自由に取引されることが特徴です。

株式会社の仕組みを理解することで、投資の世界においても自分に合った方法を見つけやすくなります。特に株式投資を考えている場合、この基本的な原理を理解しておくことは重要です。

株式会社の仕組みとは?

株式会社が株を発行する際、株価はいくらで設定することができるのでしょうか? 実はこの価格設定は企業自身で決めることができます。

例えば、ある企業がカフェラテを100円で売るのか、1,000円で売るのかを自由に決められるように、株価も企業が設定するものです。中小企業の場合、この価格設定の基準が曖昧になりがちです。そのため、企業の価値を正確に把握するのは難しく、投資家にとってはリスクが高くなることがあります。

上場企業と未上場企業の違いとは?

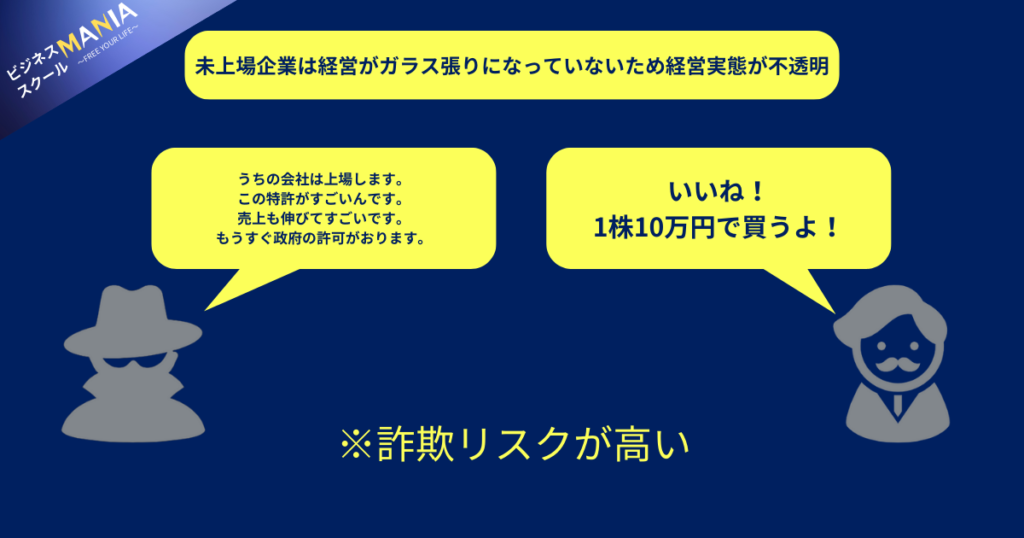

上場企業は「ガラス張り経営」とも言われるように、投資家や一般の人々が企業の財務状況や業績を確認できる状態にあります。これに対して、未上場企業は情報の公開義務がないため、外部からはその価値や信頼性を把握するのが難しいです。

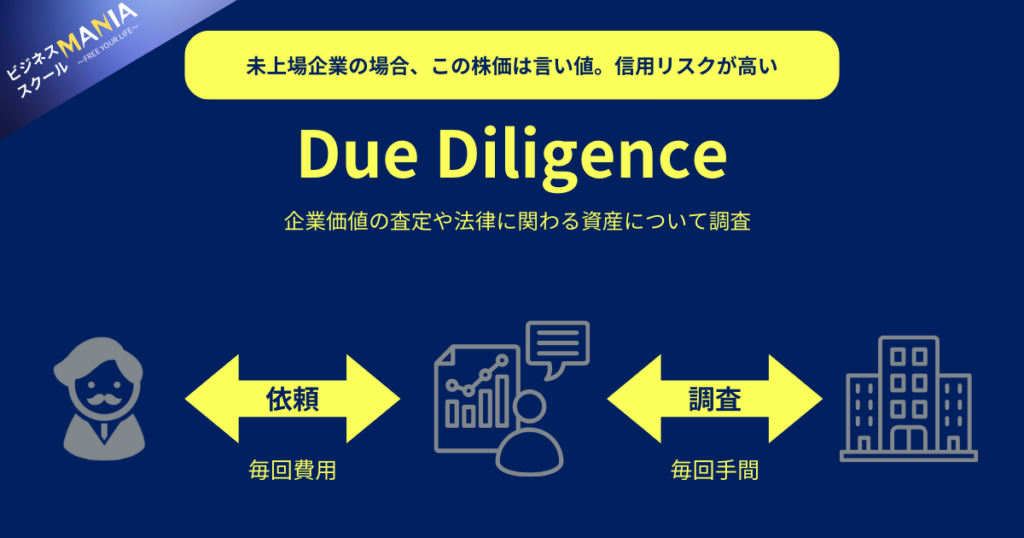

未上場企業に投資する場合、企業側が「自社は成長中で、特許技術もあり、売上も急増している」といった情報を提供することができますが、実際の業績や経営状況がどうなっているのかを確認するのは難しいのです。つまり、投資家から見ると非常にリスクが高い投資となります。そのため投資家は第三者を使い企業価値等を査定してもらいます。

ただこの場合投資をするごとに調査費用や時間がかかってきます。

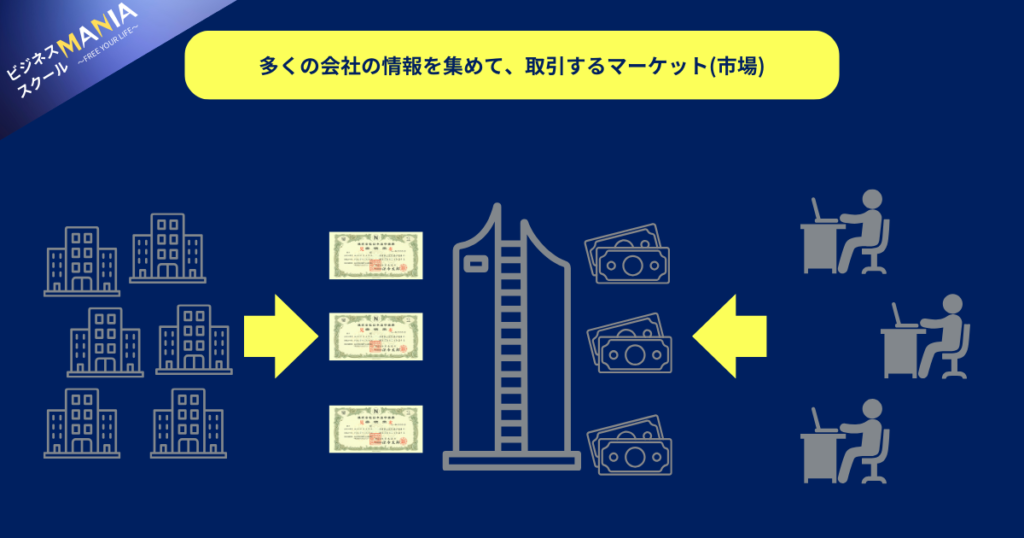

これをもっと簡単に安全に投資活動が行え、企業からすると財務状況も安定していて投資してもらいたいのに投資してもらえない等がありできたのが「日本取引所グループ」です。

日本取引所グループとは

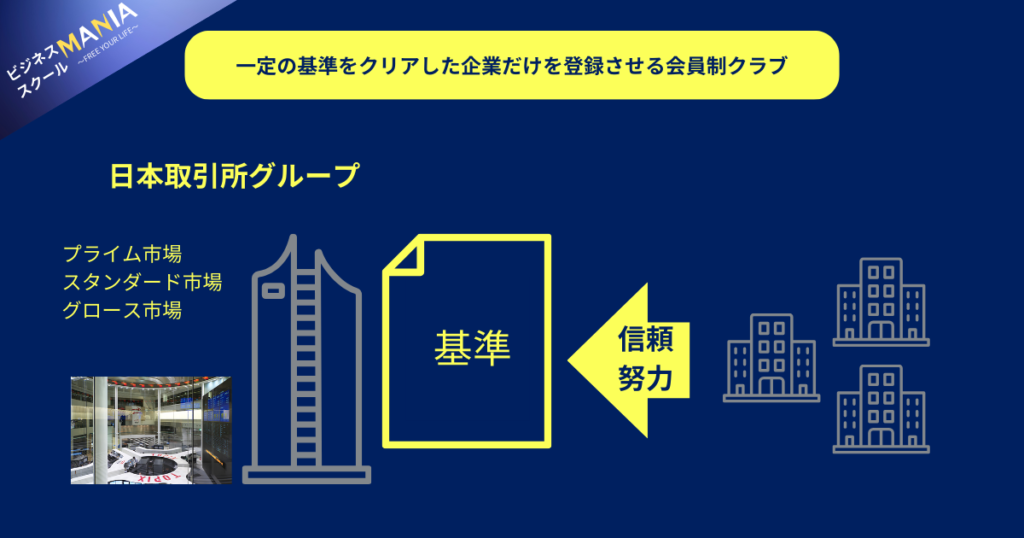

日本取引所グループを例えるならば一定の基準をクリアした企業だけを登録させる「会員クラブ」みたいなものです。

IPO(新規公開株)とは?

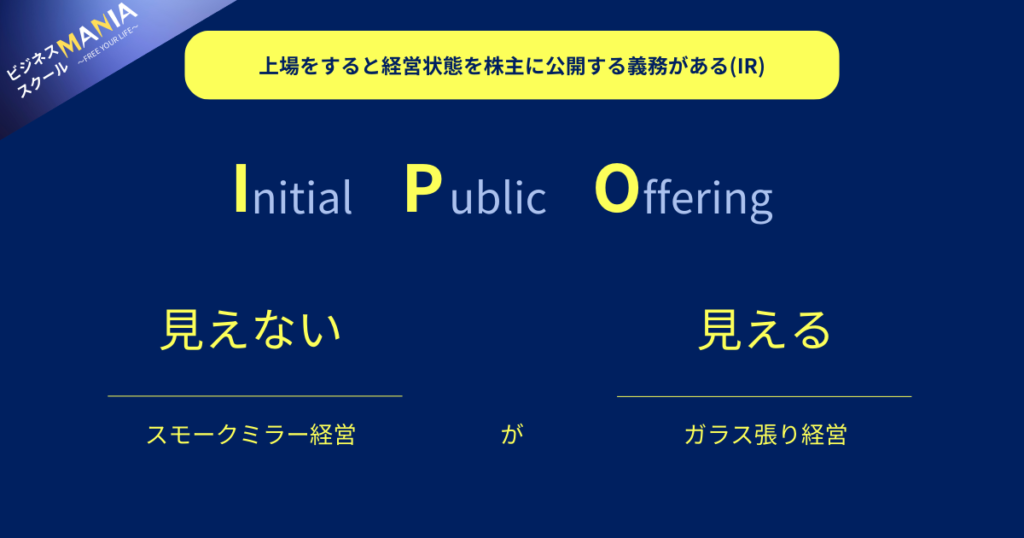

未上場企業がより多くの投資家を集めたい場合、信頼性を示すための手段として「IPO(新規公開株)」を行うことがあります。IPOとは「Initial Public Offering」の略で、企業が初めて株式を証券取引所に公開することを意味します。

IPOを通じて上場することで、企業は「ガラス張り経営」の状態になります。これは、企業の財務状況や業績が一般に公開され、透明性が高くなるということです。例えば、取引実績や売上高、利益などが投資家に公開されるため、投資家はより信頼できる情報を元に投資判断を行えるようになります。

上場を果たすと企業は株式市場において自由に株式を売買することが可能となり、資金調達の幅が大きく広がります。また、投資家にとっても企業情報の透明性が高くなることで、安全性が向上するため、より多くの投資を呼び込むことができます。

IPOを目指す理由とは?

中小企業がIPOを目指す理由は、主に以下の3点です。

1.資金調達の拡大:上場することで多くの投資家から資金を集めやすくなる。

2.信用力の向上:透明性が高まることで、企業の信頼性が向上する。

3.企業価値の向上:株式市場での評価が上がることで、企業価値自体も高まる。

しかし、IPOにはコストや時間がかかる上に、情報を公開することで企業の戦略や財務状況が競合に知られるリスクもあります。とはいえ、多くの企業がIPOを目指すのは、やはり資金調達や信用力の向上といったメリットが大きいからです。

そして上場した企業へ投資するために出てくるのが「証券会社」です。株式投資を行う上で、証券会社は非常に重要な役割を果たしています。ここでは、証券会社とは何か、そして上場企業と未上場企業の違いについて解説します。

証券会社とは?

証券会社とは、投資家が株式や債券を売買する際に仲介を行う金融機関です。証券会社は、株式市場にアクセスできない一般の投資家に代わって、株式の購入や売却をサポートする役割を担っています。

例えるなら、市場(マーケット)に商品を集め、売買を容易にする「商人」のような存在です。株式市場では、さまざまな企業の株式が集まり、投資家は証券会社を通じてこれらの株式を売買できます。市場の需給によって株価が変動するのも、野菜や魚などの商品が供給不足で価格が上がるのと同じ原理です。

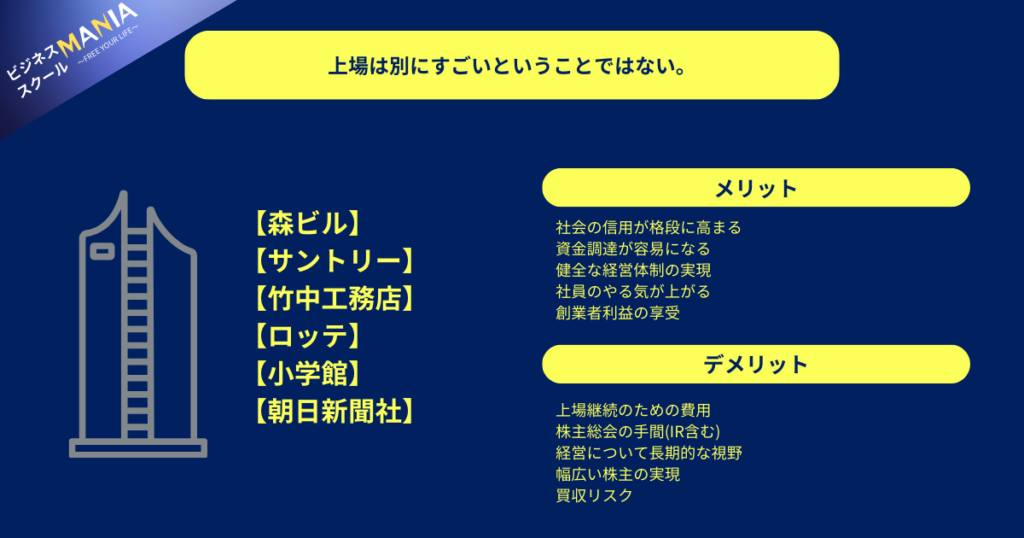

上場企業のメリット・デメリット

上場企業と未上場企業の違い

上場企業とは、証券取引所に株式を公開し、多くの投資家に株を売買できるようにしている企業を指します。上場することで企業は資金調達が容易になり、社会的信用も高まります。しかし、上場にはコストや情報公開義務といったデメリットもあります。

一方で、未上場企業は証券取引所に株式を公開していないため、株主が限られており、経営の自由度が高い点が特徴です。未上場企業の代表的な例として、森ビルやリクルートなどの大手企業もあります。これらの企業は資金力があるため、あえて上場せずに自由な経営を続けています。

上場するメリットとデメリット

上場には以下のようなメリットとデメリットがあります。

【メリット】

- 資金調達の拡大:株式を公開することで、多くの投資家から資金を集められる。

- 社会的信用の向上:上場することで企業の信頼性が高まり、取引先や顧客からの評価も向上する。

- 株主に対する透明性の向上:経営状況を公開することで、投資家の信頼を得やすくなる。

- 市場評価の向上:株式市場での取引によって企業価値が高まることもある。

【デメリット】

- 上場維持コストの増大:上場を維持するための費用がかかる。証券取引所への登録料や監査費用など、年間数千万円以上かかることもある。

- 株主の影響力増大:株主の利益を重視するため、長期的な経営戦略が立てにくくなることもある。

- 情報公開義務:財務状況や業績を公開することで、競合企業に戦略が漏れるリスクがある。

- 経営の自由度の制約:株主総会での決議や株主への配当など、企業の経営方針に影響を及ぼすことがある。

上場しない企業のメリットとは?

上場しない企業にもメリットがあります。未上場企業の場合、株式を公開することで発生するコストを回避できます。また、情報公開義務がないため、企業の戦略を外部に漏らさずに済むという利点もあります。例えば、不動産大手の森ビルは上場していません。これは、長期的な都市開発を行う上で、株主の短期的な利益要求に左右されずに経営できるというメリットがあるためです。

上場企業と未上場企業、どちらが良いのか?

上場企業は資金調達がしやすく、社会的信用を得やすい反面、上場維持コストや株主からの圧力に悩まされることもあります。一方で、未上場企業は自由な経営が可能で、戦略を柔軟に実行できる利点があります。どちらが良いかは、企業の成長段階や経営方針によって異なります。例えば、スタートアップ企業が急成長を目指すなら上場を目指すことが有効ですが、家族経営を守りたい中小企業は未上場での経営を選ぶことも多いです。

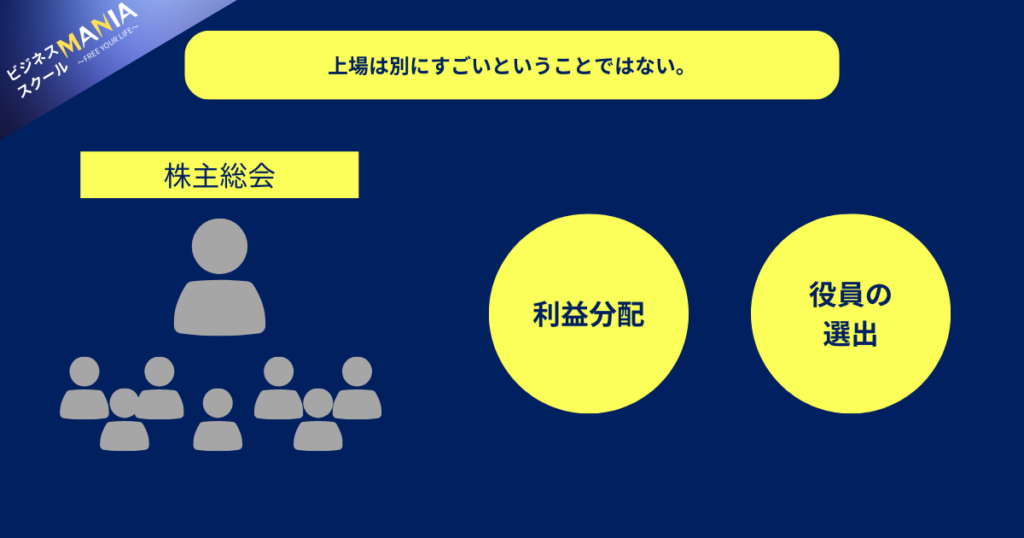

株主の役割

株式会社には「株主総会」というものがあります。株主総会とは、株式会社の株主が会社に関する重要な事項を決定する会議です。株主が会社経営に直接参加できる唯一の機会で、株式会社の最高意思決定機関とされています。

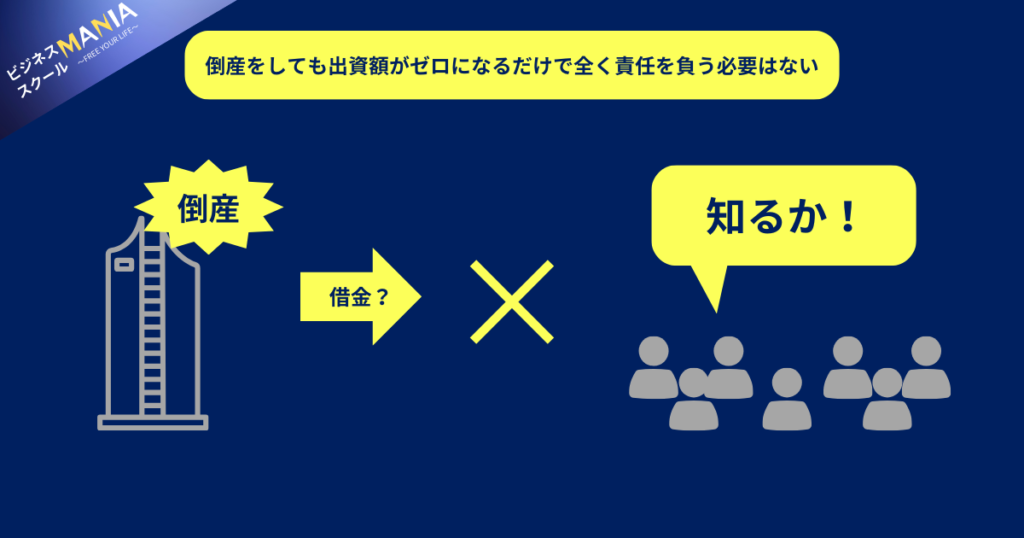

株主とは? 企業経営への影響力と責任の範囲

株式会社において、株主は会社の所有者であり、その企業に出資することで株式を保有する権利を得ます。とはいえ、株主は会社の経営を直接行うわけではありません。企業の経営は「取締役会」と呼ばれる経営陣によって運営され、株主はその経営に対する監視役としての役割を持つことになります。

ただし、株主には会社の経営責任がない点が特徴です。仮に企業が多額の借金を抱えたり、倒産したりしても、株主が負う責任は自分が出資した金額に限られます。この「有限責任」の仕組みがあるため、多くの投資家が安心して株式投資を行うことができるのです。

しかしながら、大株主や機関投資家は経営に対して強い影響力を持つことがあります。例えば、株主総会での議決権を通じて、取締役の選任や経営方針に影響を与えることが可能です。企業経営に対して「物言う株主」として積極的に関与するファンドなども存在します。

株式投資で利益を得る3つの方法

株式投資で利益を得る方法は、大きく以下の3つに分類されます。

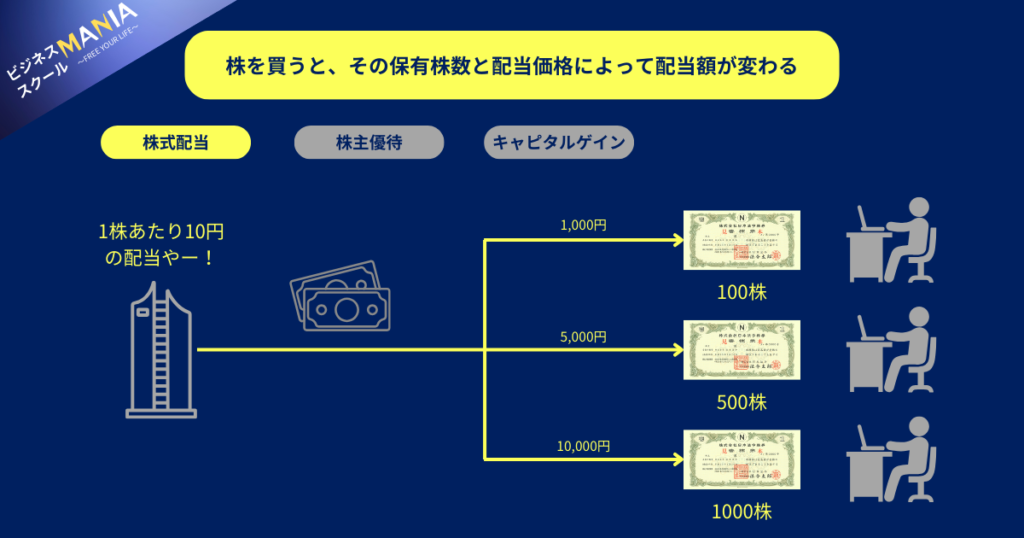

株主配当(インカムゲイン)

株主として最も基本的な利益の一つが「配当金」です。企業が利益を出した際、その利益の一部を株主に分配する仕組みです。

例えば、ある企業が1億円の利益を出し、発行済株式数が100万株だとします。この場合、1株あたりの利益は「1億円 ÷ 100万株 = 100円」となります。企業がこの利益の一部として1株あたり10円を配当する場合、100株を保有している投資家は「10円 × 100株 = 1,000円」の配当金を受け取ることができます。安定した配当を受け取ることができる株は、特に長期投資家にとって魅力的です。また、高配当株として知られる銘柄は、特に人気があります。

株主優待

日本では特に人気があるのが「株主優待」です。株主優待とは、企業が自社の株を一定期間以上保有している投資家に対して提供する特典のことです。例えば、自社製品の割引券やギフトカード、あるいは自社製品そのものが贈られることもあります。

株主優待を提供することで、企業は投資家に株を長期的に保有してもらうことを期待しています。特に個人投資家にとっては、お得感があるため魅力的な投資方法と言えます。

企業ごとに提供される優待内容は異なり、定期的に発表されるため、株主優待を狙った投資も人気があります。

キャピタルゲイン(値上がり益)

キャピタルゲインとは、株式を購入した価格よりも高く売却することで得られる利益のことです。株価は市場の需給関係や企業業績、経済状況などによって常に変動します。

例えば、100円で購入した株式を200円で売却できれば、その差額である100円が利益となります。このように株価の値上がりを狙う投資法を「キャピタルゲイン狙いの投資」と言います。一方で、逆に株価が下がってしまうと損失が発生することになります。特に短期投資を行う場合は、このキャピタルゲインを狙う手法が一般的です。

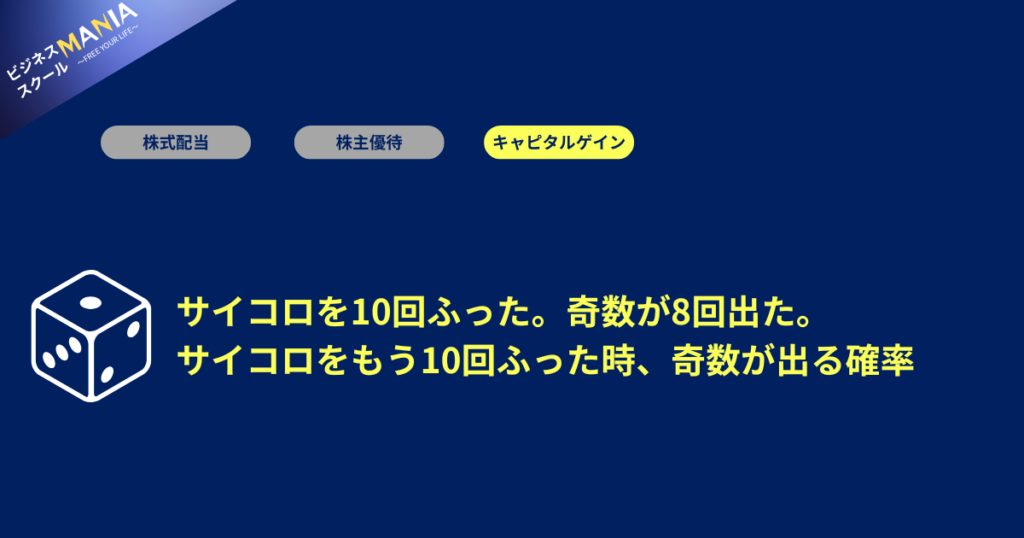

ここで問題です。

「サイコロを10回振りました。奇数が出た回数が8回でした。サイコロをもう10回振った時の奇数が出る確率は何%でしょうか?」

答えは50%です。サイコロの面は6面で奇数の面は半分の3面になります。

この事実だけは不変であり、変わることはございません。株式投資を行ううえでもこのように事実見て判断をするということが株式で利益を上げるために重要になります。

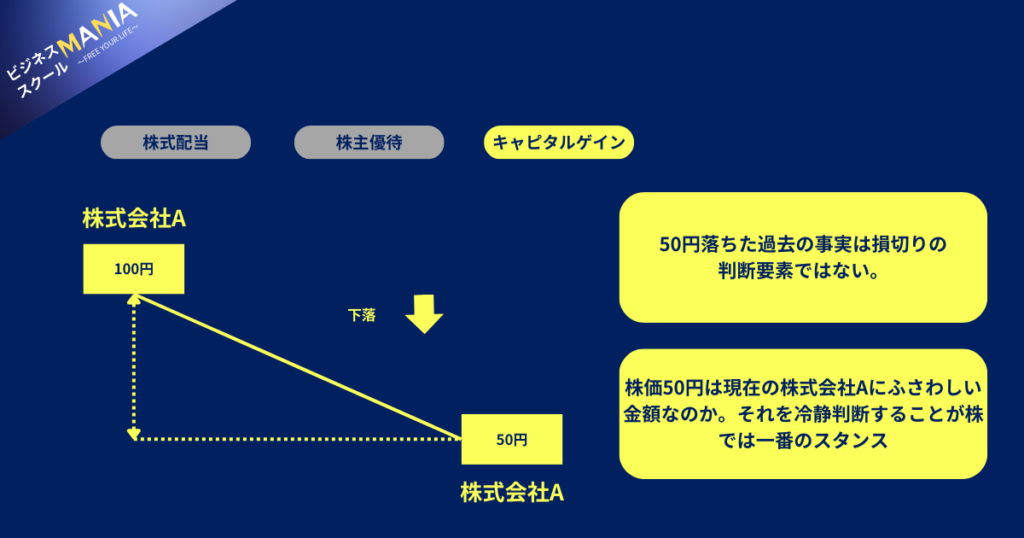

例えばA社の株を保有しているとします。現在の株価は100円です。朝起きると株価が50円の50%下落していました。これを見て多くの人がこれ以上損をしたくないと株を売ります。これを「損切り」と言います。先ほどの問題でサイコロを振って8回奇数が出た、なので奇数の出る確率は80%というように事実を見ずに判断をしてしまことが一番危険な方法になります。このA社株価の適切な価格が200円だとすると50円に下がったとすると50円で購入すれば4倍まで上がる可能性があり、買い時ということになります。そのため下がったから売るではなく、値下がりしたから追加で購入しようという判断になります。

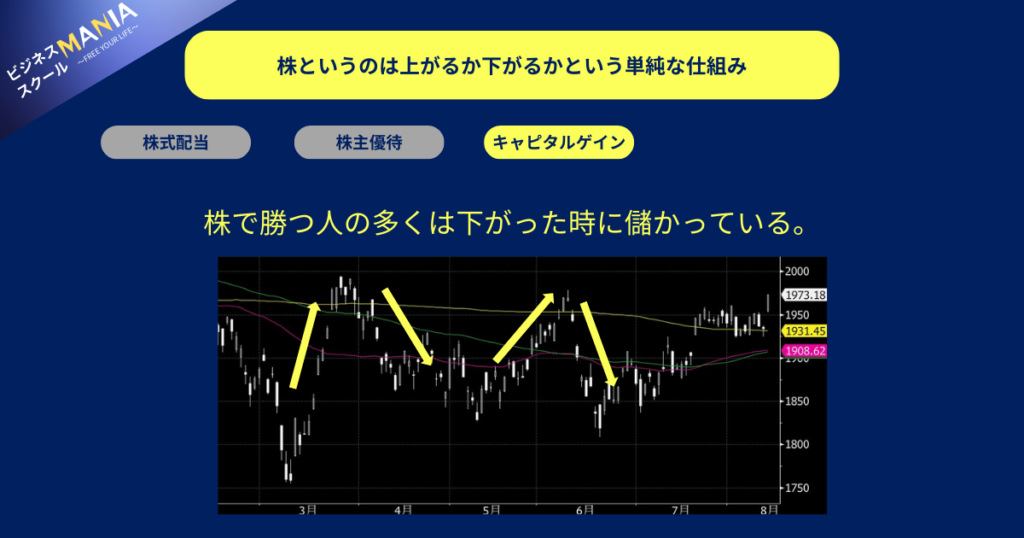

株式投資で株価が上がり始めてから投資したりしていませんか?

株式購入の鉄則は株価が下がったときに購入するのが鉄則になります。

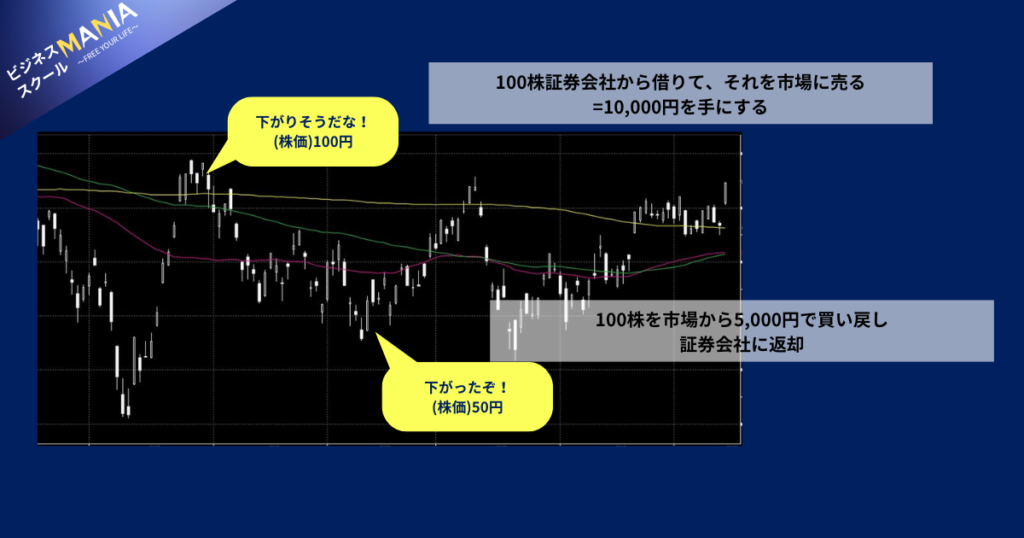

株式投資では「空売り」と言う言葉があります。

空売りとは、株価が下がることで利益を得る投資手法です。通常の株式投資とは逆の発想で、「高い価格で売って、安い価格で買い戻す」ことで利益を生み出します。

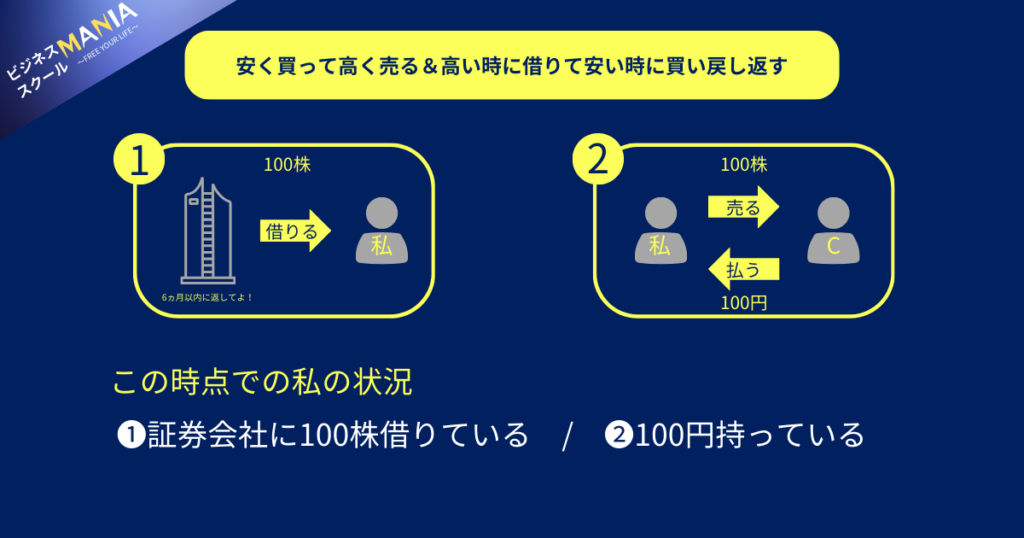

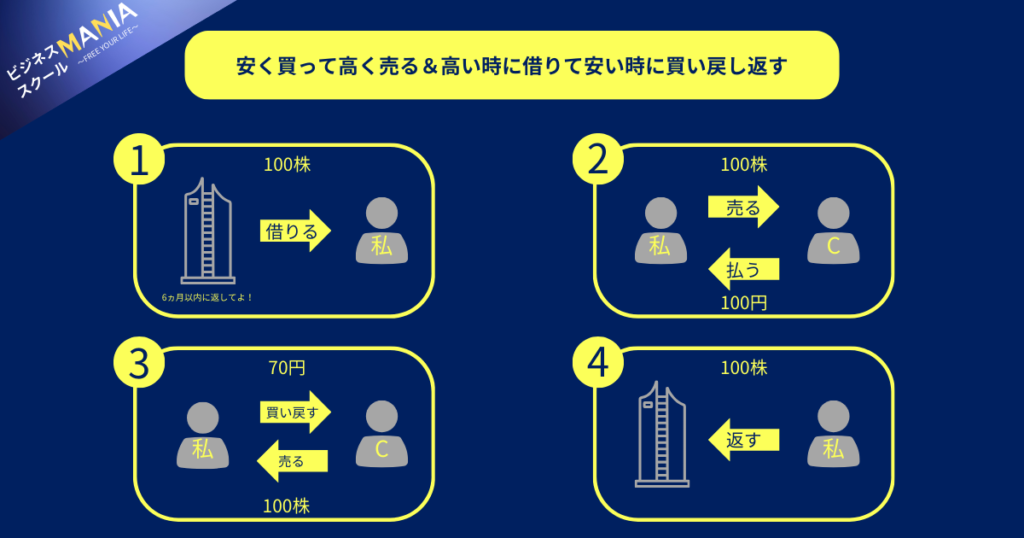

空売りの具体例

- 株を借りる

まず、投資家は証券会社から株を「借りる」ことから始まります。例えば、100株を借りたとしましょう。この時点ではまだ株を買ったわけではなく、借りている状態です。

- 株を売る(空売りの実行)

借りた100株を市場で売却します。仮に株価が1株100円だったとすれば、売却によって「100円 × 100株 = 10,000円」の資金を得られます。

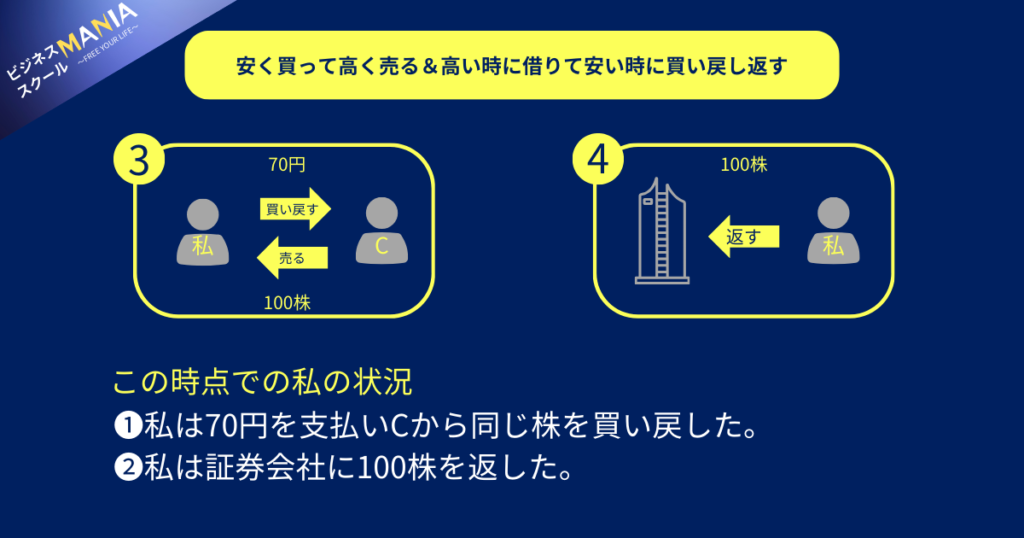

- 株価が下がるのを待つ

株価は市場の動向によって変動します。仮に株価が100円から70円に下がったとしましょう。

4.株を買い戻す(決済)

株価が70円に下がったところで、同じ100株を市場で買い戻します。購入にかかる金額は「70円 ×

100株 = 7,000円」です。

5.利益の確定

最初に得た10,000円から、買い戻しに使った7,000円を引くと「10,000円 – 7,000円 = 3,000円」の

利益が得られることになります。

このように、株価が下がることで利益を得るのが「空売り」の仕組みです。

空売りには大きなメリットがありますが、同時にリスクも存在します。

【メリット】

- 株価が下がる局面でも利益を狙える:通常の投資では株価が上がらなければ利益を得られませんが、空売りなら下落時にも利益を出すことが可能です。

- ヘッジ手法として活用できる:保有している株式のリスクを減らすために、空売りを使って損失を相殺することもできます。

【デメリット】

- 損失のリスクが無限大:株価が上がり続けた場合、損失がどこまでも拡大する可能性があります。例えば、100円で空売りした株が200円、300円と上昇すれば損失も倍々に増えていきます。

- 証券会社への返却義務:空売りした株は必ず返却しなければならないため、株価が急騰すると多額の損失が発生する可能性があります。

- 信用取引のリスク:空売りは信用取引によって行われるため、証券会社に一定の保証金を預ける必要があります。

まとめ

株式投資は、株主として企業に出資することで利益を得る方法です。その仕組みを正しく理解することが、成功への第一歩となります。この記事では、株式会社の基本的な仕組みから、株式投資で利益を得る3つの方法(配当金・株主優待・キャピタルゲイン)、さらには空売りによる利益獲得の方法までを解説しました。

投資の世界は決して簡単ではありませんが、正しい知識を身につけることで大きなリターンを狙うことが可能です。また、投資にはリスクが伴うことも忘れてはいけません。特に空売りなどの高度な投資手法を利用する際は、リスク管理を徹底する必要があります。

今の時代、ただ働いて得られる「労働型所得」だけでは将来的な不安を取り除くことは難しいでしょう。むしろ、自分のお金に働いてもらう「資産運用」を行うことで、安定した収益を目指すことが重要です。

「UR-Uビジネススクール」ではこの続きに

・株を読む絶対指標を徹底解説

・株価チャートの見方~チャートの基礎理解~

・ドルコスト平均法

・先物取引~デリバティブ理解~

を動画で世界一わかりやすく説明しており、最大2週間は無料で視聴ができます。

また「UR-Uビジネススクール」については同サイトの別記事でも紹介しておりますので気になる方はこちらもご覧ください。

コメント